跨洋逐梦:一个家庭计划

“出国定居的想法是几年前的一个家庭计划。”

M女士在药物研发行业工作。她说从2020起,行业开始有出海的趋势。

2023年,国家对于她所在的生物医药行业有了系统性的支持,近年来,国家在创新药发展相关政策的鼓励和资金的支持力度也在逐步加大,并且国内药企有出海的需求,M女士认为,顺应行业的出海趋势,可能会让自己在职业发展上获得更大的空间。

根据Bloomberg报道,2025年初以来,中国生物科技板块累计涨幅已超过60%,甚至一度超越了炙手可热的AI概念,成为亚洲资本市场的明星板块。投资者的热情,既是对政策利好的积极反馈,更是对中国生物医药企业“走出去”后所释放出的长期成长空间的认可。

信息来源:https://www.bloomberg.com/

更多考虑到孩子的教育。“能够多一个选择吧。” 怀抱另一种可能性,是她对于孩子教育的期待。对于M女士来说,国外教育可能更适合小孩的成长和发展。

一方面的考量在于,国内的教育体系是选拔性质的,竞争剧烈,每年毕业生数量庞大,她不想让孩子投入“内卷”的群体,换一种路径往国外走,可能会有更多机会。

而另一方面,她更欣赏国外的教育方式,通过发现并培养孩子的天赋和长处,代替选拔性质的考试。孩子要通过中高考,就要学生和家长一起使劲,补上个人的短板。

而她不想把所有精力和成本都花在这件事上,不仅耗费心力,选择面也更窄。相对于取得一个更好的成绩,M女士更加看重孩子的成长和个人价值的实现,她认为这不需要让孩子把每一项都做好、均衡发展,而是放大并发挥个人的优势和长处,让孩子发现自己真正的独特价值所在。

M女士希望,出国定居能给自己和孩子都多一个选择。

行业初遇:一次因公出差

“我十几年前去过一次美国,因公出差。”

谈到为什么是美国,而不是其他国家,M女士坦言,自己是因为多年前一次公出差的机会,接触到了美国医药行业的企业和工作人员。在学科发展上,他们是行业佼佼者,同时,M女士觉得这里的工作环境和国内的工作节奏比较类似。

(甲方)药厂驻址

甲方公司总部在北卡罗来纳州的省会罗利,这个州是美国药物研发的“硅谷”之一,很多药企和行业内的合同服务组织都坐落在这里。

M女士公司那次服务的药厂,总部大楼建在一个森林公园里,研发人员都在这几栋楼里办公,M女士说当时看到后震撼不已。

M女士表示生物医药研发这个行业,目前而言只有中美两国能相互比肩,两国在全球市场份额里占比大,并且一直是热点,其他的国家与之相比行业活跃度较弱。

“给我印象非常深刻,那次是去开会,那段时间好几年都在和美国客户合作,当时是远程工作要倒时差。”M女士觉得他们积极进取的工作风格和自己非常契合。那几天参与团队面对面的培训和讨论,也让M女士受到了很大鼓舞。

那次出差,让M女士发现美国生物医药行业和自己的适配度是极高的,也坚定了她去往美国继续从事医药研究的信念。

纽约掠影:一周匆匆走过

“我们那一代从小就听那首英文歌,很出名的对唱那首,现场听到还是挺震撼的。”

M女士说,那次出差,她抽出两天时间,去了一趟纽约。在百老汇大街歌剧院,感受了一次《歌剧魅影》的现场,这是她从小就听的经典音乐剧。

在百老汇看《歌剧魅影》

她走了一次第五大道商业街,这里全球品牌商品琳琅满目,传统历史建筑和一线知名品牌商铺位于同一条大街,身处其中时却丝毫没有混乱的感觉。

只是花了一两天时间“匆匆地看了一眼“,但这次短暂体验让M女士被纽约的人文气息深深感染。

那天纽约下雪了,M女士和好友在第五大道叫了一辆人力黄包车。拉车的小伙子打着赤膊,20分钟一路小跑载着她们两个人去往目的地。“那么冷,他还一边唱着歌,一边和我们说笑。”下车后付完车费,M女士和朋友执意要给他小费,小伙子却只收下了一点点。

社会总是复杂的。M女士说,自己曾经见到过干体力活儿的人,常常眉头紧锁,但这次的经历让她看到了社会的另一面,贫穷里生长出许多辛苦讨生活的人,但乐观向上的人依然存在,阴暗毕竟还是个例,所有事情还是要全面地看。

纽约第五大道

M女士说,自己工作公司的创始人起初并不是医药行业的,而是在运营家族企业。因为自己的女儿得了一种极为罕见的病,他决心用自己的个人积蓄建立药厂,专门研发为女儿治病的药。

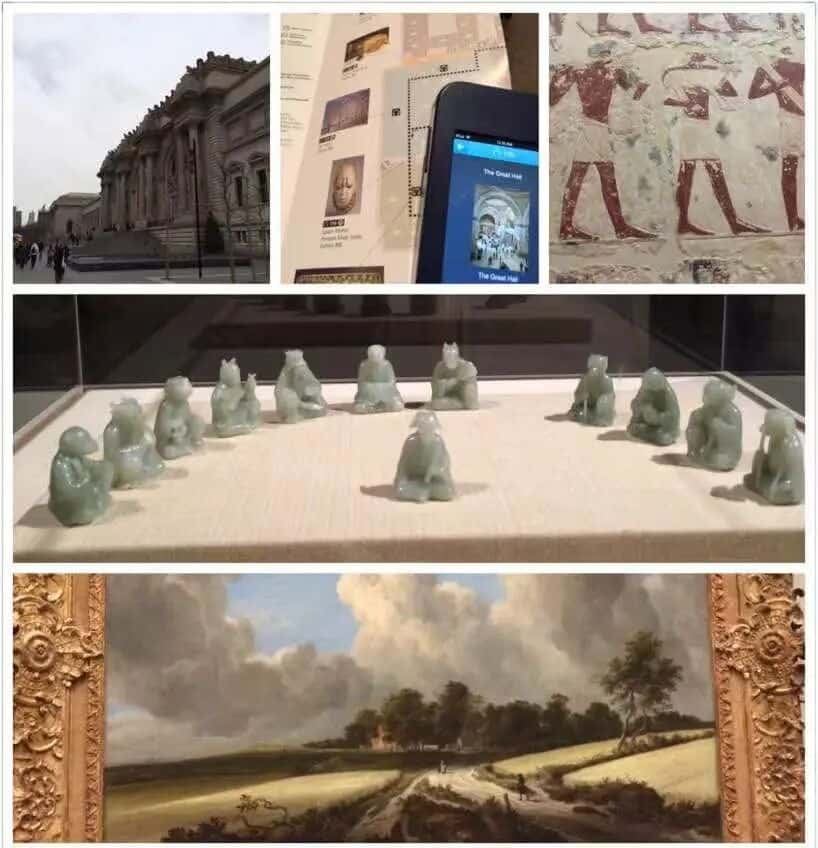

一周时间,M女士匆匆走过,去过第五大道的繁华街区、看过百老汇经典音乐剧、参观了纽约大都会博物馆,也在北卡看了一场日出。

贫穷或富有,光鲜或暗淡,从容不迫或是颠沛流离,没有谁是例外,大家都在用自己的方式努力地生活,寻找着生命的答案。

纽约大都会博物馆

文化鸿沟:无法改变的“中国胃”

“中国是全球美食高地之一”,M女士表示自己完全适应不了“白人饭”,生长在这种饮食环境的正宗“中国胃”,肯定是没法改变的。

“自己做会比较划算一些。”在外就餐可能不能优先考虑,M女士举了个例子,一份在国内十几块钱的麻婆豆腐,大概会卖到7、80人民币一份,甚至接近一百块人民币。加上美国还有小费文化,更多家庭应该还是会选择在家做,“华人超市、亚洲超市的国内调料还是挺丰富的,这个倒是问题不大。”

M女士觉得,像她这种初代(移民)肯定无法适应西方饮食,但是第二、三代从上学开始,比如中午在学校吃饭,逐渐在社交活动中融入群体,会被文化影响而改变自身的饮食习惯。

语言也是同样。“是有一些障碍的,”M女士坦言,“毕竟不是土生土长的本地人”,英语不是母语,仅限于工作场合使用。从这个层面上来说,语言其实远远超越语言本身,它是包括人的成长环境、风俗习惯、思维模式等受到文化背景影响的复杂显性表现。

M女士仍然觉得语言问题“或许不是一代能够解决的”,下一代的孩子仍然是“一个Middle person”,他们长在华人家庭,面向西方群体,而“融入”则是一个长久的文化塑造过程,可能超越代际。“交流起来没有任何障碍肯定是不太可能的,只能接受这样的情况吧,这是必然的。”

从零开始:一切都是新的

提到和环球出国签合同的时候,M女士说自己当时是“头脑一热”,一个晚上就决定了,但签合同交了钱之后,未免还是有一些犹豫的。

“我们这是小众行业”,律师和文案都可能不了解,一些行业的成果、贡献等内容更多都需要M女士自己来填充。

当时只是抱着尝试的心态,M女士直言,“准备资料前后就花了两年时间。“确实是有点疲累的”,M女士说,整个申请的过程非常打磨人的心态,因为自己是那种一旦决定了就会认真对待、全心全意奔赴目标的人,所以她一直安慰自己说实在准备不下来就先拖着吧。

成果、数据、自我介绍、推荐信……随时随地都在增补信息。有很多次,M女士一度想要放弃,不仅是项目需要准备很多材料,主要是找人写推荐信令她倍感压力。

“比较麻烦的是找推荐人。”一年的时间,M女士陆陆续续联系了很多位有可能为自己写推荐信的人选,合作过的客户、好朋友、老同学还有前同事,“之前找了很多位前老板”,但因为怕对自己有影响而有所顾虑,不少合适的对象都拒绝了M女士。

一位在美国的前客户的帮助了她,这位老者作为行业内一位资深的前辈,仍能谦逊地帮助后辈,令M女士很感动。还有另外一位前公司做高管的直属上级也帮M女士提供了推荐材料,“看着我一路走过来的。”

M女士工作合同研究组织总部(北卡)

共赴征程:“摸着石头过河”

NIW签证的材料都以终稿状态递交,整个准备过程中,M女士觉得支撑力量对她而言是非常重要的一方面。

“环球出国的文案组做事情很踏实。”他们会在挖掘项目业绩信息的时候,不断询问M女士体现项目重要性的内容,比如什么程度的内容可以写进材料,并据此提出调整方向,“她在尽力理解我在做什么工作”。

为了把控移民局的审核要点,文案组和M女士进行了无数次的开会沟通、讨论方案,她说每一次讨论都“充分深刻”,文案团队几乎次次都能及时响应。

为了避免补递料,文案组无数次地帮助M女士修改个人陈述、增补各种信息,“这个对他们来说很难”,科技行业他们并不太了解,所有都需要重新学习。

M女士说,她知道在每次开会前后那段看不见的时间里,他们(文案组)肯定作了很多努力的工作。

除了业务的支持,M女士也从团队中间感受到了情感的支撑。她说自己和顾问现在关系已经非常好。准备资料是一个繁琐的过程,“要搜寻很多犄角旮旯的信息”。

不光耗时,又让人感到异常焦虑和疲劳,M女士毫不避讳地说她曾经很多次想要退缩,“要不就不办了“,“想退钱了”,而往往这些时候,顾问总是信任她的那个人。

在整个过程中,顾问一直给M女士积极的精神支持,”顾问跟我说其他的成功案例,跟我说还是值得坚持的。”

如果没有看到这些其他案例客户的背景,没有得到那些正向的情绪价值,M女士说,或许在资料准备的时候她就已经放弃了。

“摸着石头过河”,大家都在相互支撑。文案团队、律师、顾问和M女士,每一个人都不可或缺,正是多方的共同努力和坚持,才支持着彼此一起走过那些日夜兼程的时光。

尾声

M女士说自己是4月份刚拿到了140申请通过的通知,还在等待排期和面试。“如果能成型的话”,她想去离好友近一些的区,但是朋友在加州居住的地方生活成本有些高了,“可能会先去生活成本低一些的地方吧”。

北卡日出

加州的太阳每天都会照常升起,而阳光照耀着的,却是每时每刻都不同的人。那些关于生活和事业的理想,那些关于勇气和成长的选择,终将在一片陌生土地上,被书写成故事里充满温度的鲜活注脚。